2010년 11월 구제역 바이러스의 유입 경로를 추정하기 위해서는 이미 앞에서 살펴 본 내용 이외 국내 상황을 간략하게 살펴볼 필요가 있다.

2010-2011 구제역 발생 상황

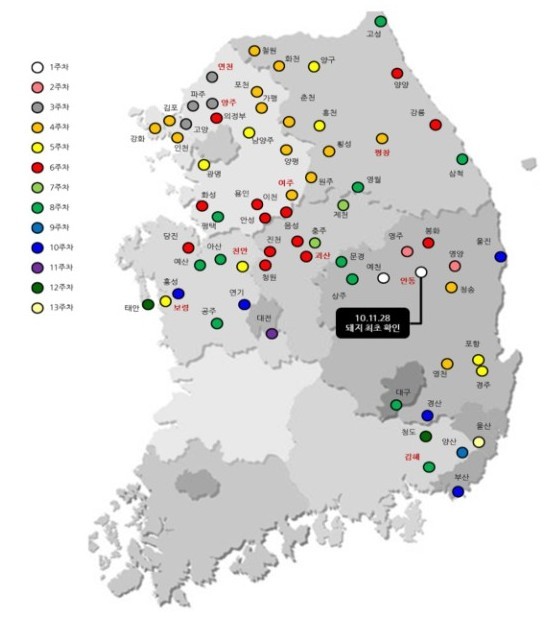

우선 2010년 11월 시작된 구제역은 이전 발생 기록이 없었던 지역에서도 발생이 이어졌다. 안동 이후 경기 북부 등 서울을 중심으로 북부 지역에서 발생이 이어졌다. 12월 들면서 전혀 예상하지 못했던 지역인 강원도에서 그것도 산간 오지에서 구제역 발생이 어어졌다. 2010년 이전 구제역은 주로 경기 북부 등 서울 주변에서 주로 발생하였던 상황과 큰 차이를 보이고 있었다. 이후 경기도, 충청도를 거쳐 빠른 속도로 남진하기 시작하였다. 급기야 긴급 예방 접종 후 구제역 확산은 점진적으로 약해지면서 경남과 전라도 지역으로의 확산을 겨우 막아낼 수 있었다.

2010년 사회적 상황

2010년 기억해야할 특이사항은 기후 변화의 한 현상일 수 있는 배추 파종 시기에 기나긴 비로 인해 배추 재배에 심각한 영향을 주었다. 충청 지역도 심각하게 영향을 받았으나 그래도 자체 농가 자체 소비는 질적으로 이전에 못 미치는 배추로 가능하였으며 남부 지방은 그래도 자급자족할 수 있었다. 이러한 긴 비로 인한 강원도 고랭지 채소 재배 단지가 치명적 영향을 받았다. 이로 인해 겨울을 앞두고 부족한 배추를 외국 특히, 중국으로부터 대량 수입함이 불가피하였다. 이러한 수입 배추의 주요 소비처가 이전의 농산물 주요 소비처였던 서울을 비롯한 수도권과 고랭지 채소 단지였던 강원도였다.

배추 즉 식물이 구제역 전파 사례가 있는가?

가장 가깝게 2000년 일본 구제역 발생 시 수입 건초로 구제역 바이러스가 유입되었다고 발표하였다. 이는 어떠한 근거로 건초를 유입원으로 추정할 수 있었는가? 이는 멀리 1954년으로 되돌아간다. 1954년 M . le Docteur G.-A. MOOSBRUGGE R는 OIE 발간 bulletin에 “마초 및 식물을 통한 구제역 전파(La transmission de la fièvre aphteuse par les fourrages et les produits végétaux)” 제목하의 보고서를 기고하였다.

영어로 되어 있는 요약을 살펴보면 본 보고서는 식물이 구제역 바이러스의 매개체일 수 있다는 증거로 제시된 세 가지 수단을 기술하고 있다(1).

- 사료에서 구제역 바이러스가 생존한다는 증거는 1927년과 1928년에 Burbury에 의해 제공되었다.

- 1947년부터 1951년까지 스위스에 구제역을 유입한 것으로 의심되는 식물에서 네 차례에 걸쳐 활성 바이러스가 검출되었다.

- 1947년부터 1953년까지 스위스에서 11건의 1차 발병이 보고되었으며, 식물에 의한 구제역 바이러스의 전염을 증명하기 위한 모든 요구 사항이 충족되었다. 11건의 발병은 몇 번의 후속 발병을 일으켰고, 가장 심각한 경우에는 하나의 "주"에서 총 92건에 달했다. 따라서 식물은 잠재적인 위험일 뿐만 아니라 구제역의 국제적 확산과 관련하여 극도로 심각할 수 있다.

이를 인용하여 널리 사용되는 수의과대학 교재에 “수입 금지에 건초, 깔짚 그리고 채소를 포함해야 한다(The embargo should include hay, straw, and vegetables)”고 기술하고 있다(2).

역학조사 과정에서 비록 사람의 왕래가 없다고 역학 관계가 없다고 규정하는 우를 범해서는 안된다. 1950년대부터 식물에 의해 구제역 바이러스는 전파될 수 있음이 입증되었고, 우리나라의 경우에도 발생 지역이 수입 배추 등 채소가 사용되었을 가능성이 높음에도 이러한 식물에 대한 역학 조사 자료조차 언급되어 있지 않음은 배추가 구제역 바이러스 전파 매체가 아님을 전제로 한 역학 조사로 판단할 수 있다.

이미 언급한 것과 같이 (1) 베트남 유래 바이러스라기에는 우리나라 발생 바이러스들과 바이러스 염기 서열 차이가 너무 크다. 이는 시기적으로 공간적으로 제3의 장소와 시기적으로 더 가까운 시기의 발생을 찾아야 할 필요가 있다.

(2) 검역본부 발표대로 2010년 11월 이후 유행한 구제역의 경우 하나의 바이러스가 유입되어 확산된 것이 아니라 적어도 4개의 바이러스가 유입되어 방역 정책에 따른 통제망을 벗어나 대유행을 할 수 있었다.

(3) 바이러스 유입 경로가 사람이 아닌 다른 경로를 찾아야 한다. 복수의 구제역 바이러스가 유입됨과 구제역 발생 지역을 감안한 전체 상황을 기반으로 유입 경로를 다시 검토할 필요가 있다. 지금까지의 자료로 돌아본 결과는 식물에 의한 바이러스 유입이 유력한 것으로 제시된다.

더 염려되는 것은 아직도 신선한 채소가 수입 금지 품목이나 지정 검역물로 되어 있지 않다는 점이다. 정부 당국에 지정 검역물 지정을 위한 민원에 대하여 아래와 같은 답변이 돌아왔다.

“WOAH 육상동물위생규약 8.8.13~8.8.33항에서는 국가 간 교역 시 구제역 유입 차단을 위해 검역해야 하는 품목을 규정하고 있으며, 배추와 같은 채소는 우리나라뿐만 아니라 국제적으로 동물검역 대상으로 정하고 있지 않습니다.”

유럽연합의 경우 대부분의 회원국이 예방 접종 없는 구제역 청정국이라 이러한 검역이 필요없다. 또한 건초에 대한 조항만 필요한 것이 아니라 1954년 이미 구제역 바이러스 전파에 “식물”이라고 기술되어 있음을 상기할 필요가 있다. 우리나라 주위 국가들은 일본을 제외하고 구제역 상재국들이다. 따라서 우리나라로 구제역 바이러스 유입을 차단하기 위해 반드시 구제역 발생국으로부터 신선한 채소의 수입 금지 조치가 추가되어야 한다.

참고 문헌

-

M . le Docteur G.-A. MOOSBRUGGE R 1954 La transmission de la fièvre aphteuse par les fourrages et les produits végétaux Oie bulletin

-

PETER D. CONSTABLE, KENNETH W. HINCHCLIFF, STANLEY H. DONE, WALTER GRÜNBERG 2017 FOOT-AND-MOUTH DISEASE (APHTHOUS FEVER) in VETERINARY MEDICINE A Textbook of the Diseases of cattle, Horses, Sheep, Pigs, and Goats elsevier

※ 한국 구제역 돌아보기